IPCCではどのような場合に「可能性」スケールを使うことになっているのか

・はじめに:「可能性」表現を調整するというアイデア

先日あるところで気候変動に関する政府間パネル(IPCC)評価報告書*1の「可能性」スケールについて話題になっていたのを見かけたのだが、すこし気になることがあった*2。

可能性という考え方を、わたしたちは使い慣れている。日常の何気ない会話の中で、可能性が高いとか低いとか、可能性があるとかないとか口にする。この場合、可能性が高いとか低いといっても、結局は「確実にそうである」か、「確実にそうでない」か、そのあいだの程度問題だ。このような考え方は、確率の考え方とよくなじむ。「確実にそうである」が確率でいうと100%、「確実にそうでない」のは0%に対応すると考えることができる。こうした言語による確率の表現は、言語確率表現、あるいは言語確率と呼ばれている。

IPCCにおいて「可能性」は、「特定の事象が起こる確率」と定義される(IPCC 2013b)。そして、「可能性」を表す特定の言語表現には確率的な数値の範囲を割り当てることになっている。「可能性」はVertiually certainからExceptionally unlikelyまで7つのレベルが定められており、これをIPCCではLikelihood scale(「可能性」スケール)と呼んでいる。たとえばvery likelyは90-100%の確率を表す。表1に、IPCC第5次報告書(AR5)において定義された「可能性」スケールを示した(Mastrandrea et al. 2010)。この一連の言語表現のセットはCalibrated languageと呼ばれる。実際の使用例を見てみよう。

It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century.

[ 人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高い。]

〔 出典: IPCC AR5 WGⅠ Summary for Policymakers p.17日本語訳: 同 気象庁訳(2014年3月6日版) p.15 〕

引用部はIPCC・AR5のなかでも最も引用されることの多い気候変動の検出と原因特定について述べたステートメントだ。「人間による影響が20世紀半ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった」という事象についての確率的な評価を表している(IPCC 2013a)。このようなCalibrated languageの使用は、IPCC報告書全体を見たときの大きな特徴の一つだといえる。

表1 IPCC第5次評価報告書における「可能性」スケール(Mastrandrea et al. 2010)

IPCC報告書にCalibrated languageアプローチが導入されたのは、第3次評価報告書(TAR)からだ(Moss & Schneider 2000)。これ以前は、言語による確率表現の使用は各パートの執筆者の判断にゆだねられていたので、報告書全体として統一性を欠いていた(Swart et al. 2009)。導入の動機のひとつは、言語確率表現の統一性の欠如が重大な懸念として指摘されたことだった(Schneider 2009)。その背景として、言語確率の解釈は人によるばらつきがかなり大きいという証拠が実証的な研究から得られていた。言語確率の認知に関する研究は、おもに意思決定研究の分野で研究が蓄積されつつあり(e.g., Morgan & Henrion 1990)、IPCCはこれらの知見を重視したのだった。

Calibrated language アプローチの基本的なコンセプトは、数値的な確率の範囲と言語表現を対応づけることで言語表現の曖昧さを減ずるというものだ。このコンセプトは明快で、確率や不確実さを伝える際に参考になる部分は小さくない。同様のアプローチは、実際にさまざまな分野で使われている。アメリカの気象予報において採用されている事例を紹介しよう。日本でも気象予報のなかに降水確率予報が導入されて久しいが、米国National Weather Serviceでは気象予報士が降水確率(POP)を伝える際に確率と語彙が対応付けられている(NOAA, web site)*3。これによれば、POP20%はslight chance、POP30%、40%、50%はChance、POP60%、70%はLikelyとなる。POP10%および80%、90%、100%には言語表現は使用されない。

一方で、どのような魅力的な工夫も、本来の文脈を離れて一人歩きする場合には弊害が起こりうるものである。そうした工夫を採用した際の意図や使用の限定についての知識が時に必要になる。事実、IPCCにおける「可能性」は、その使い方が多少複雑でややこしく、IPCCの文脈を離れたときのその有効性は自明でない。

本稿で強調したいことは、表題の問いそのものである。「IPCCではどういう場合に「可能性」スケールを使うことになっているのか」。IPCCにおいては、不確実性を表現する際に可能性を使うのが適切であるかということ自体が検討されるという前提がある。結論から言えば、現在のIPCCの執筆手続きにおいて、「可能性」が使われる状況は非常に限定されていると言ってよい。原則として、ある特定の条件を満たした場合にのみ、IPCCでは「可能性」を用いることになっている。〈そもそも、このケースでは不確実性を表現するために「可能性」を使うべきなのか〉こうした観点が、われわれのふだん日常使いの可能性の考え方と大きく異なる部分であり、IPCCの例を参考にしようとする場合に注意が必要だと著者は考える。

本稿では、現在のIPCCにおいて「可能性」がどのような文脈で用いられるのかについて説明する。すでに述べたCalibrated language アプローチがどのように不確実性を伝えるのかという点についての方法であるとすれば、不確実性をどのように評価し伝えるのかという枠組み全体について、本稿の残りの部分でおもに注目する。なお、本稿で説明する「現在のIPCC」とは、第5次評価報告書作成サイクル完了時点(2014年)でのものである。現在(2017年1月)は第6次サイクルに入っており、今後AR6では本稿で説明するものとは異なる仕組みがとられる場合がある点、注意していただきたい*4。

・IPCCにおける2つの不確実性の尺度:質的と量的

IPCCは、不確実性をどのように取り扱い、特徴づけし、報告書のなかに表現するかについて、包括的な指針を提示している。これは"Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties"という名の文書として公開されている(本稿では、以降たんにガイダンスと呼ぶ)。ガイダンスのおもな目的は、評価報告書の中での不確実性の取り扱い方やそれを表す方法を統一するための枠組みをあらかじめ提示することだ。ガイダンスはTAR作成サイクル以降、報告書作成サイクルごとに改訂され、2010年に発表されたガイダンス(Mastrandrea et al. 2010)が最新のガイダンスにあたる*5。

なぜIPCCは、わざわざガイダンスを用意してまで不確実性に取り組むことにしているのだろうか。2つの理由が考えられる。1つはIPCC自体が巨大な科学アセスメントであるために、内部の統一性を確保するための積極的な努力が必要だということだ。IPCCの組織としての目的は、気候変動についての学術的情報を評価し報告することにある。この問題に関連する幅広い主題を分担して扱うため3つの作業部会が置かれ、それぞれの作業部会が主題の異なる報告書の作成を担当する仕組みになっている*6。したがってIPCC報告書は3つの作業部会それぞれが作成したパートと、それらを統合した統合報告書を加えた4つのパートによって主に構成される。この巨大さのために、内部での統一性を確保することが重要な課題になるというわけだ。

もう1つは、政策決定上関連性の高い重要な情報を提供するというIPCCの組織としての使命に由来する。IPCCガイダンスが扱うことを求めている不確実性とは、重要な知見について、その知見に関する知識の状態(states of knowledge)に関するものであるとされている。そして、ある知見の確実性の程度は、原則として執筆者グループの専門家判断によって評価される。IPCCが報告する気候変動に関する知見のなかには、専門家からみて確実性が高いといえるものや、それほど確実とはいえないものが含まれる。IPCCが重視しているのは、専門家にとって確実といえる知見だけを伝えることではない。むしろ重要な知見についてどの程度の確実性があるかという専門家の判断を伝えることである。なぜならIPCCにとって重要なのは、報告書の読み手である各国の政策決定者そのほかの人々にとって、意思決定上重要な情報を伝えることにあるからだ。気候変動問題の場合には、政策決定上とくに重要性の高い情報が、たとえば人為気候変動の自然科学的側面からの理解などに比べると確実性が低いという場面も少なくない。しかしそのような場合であっても、その知見がどの程度確実なのかについての専門家の評価を参考にすることで、よりよい政策決定に資することができる。こうした考え方は、IPCCを構成する専門家および政府代表者ほかのメンバーによって共有されている。

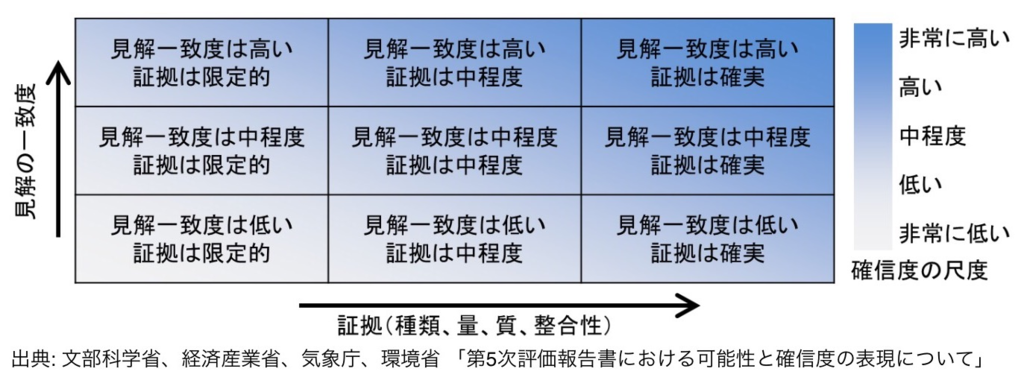

IPCCは、重要な知見の確実性の程度を提示するために、統一的な尺度を2つ用意した。このような尺度は、非専門家である報告書の読み手にとって、知見ごとの確実性の程度を把握し、比較、検討できるようなものでなければならない。1つは「確信度」と呼ばれるもので、質的な、つまり非数値的な尺度である。確信度はある知見の妥当性の程度を表し、執筆者チームの専門家判断によって、「非常に低い」、「低い」、「中程度」、「高い」、「非常の高い」の5つのレベルで評価される(図1参照)。もうひとつは「不確実性の定量化された尺度」で、こちらは確率的なかたちで評価される定量的なものである。「可能性」スケールはこの定量的なスケールに対応する。

これらの2つの尺度は、それぞれ不確実性の異なる側面を表現するために用意されている(Mastrandrea & Mach 2011)。簡単に言えば「確信度」が表すのは、専門家が「ある知見が正しい」ことをどれだけ強く確信しているのかという主観的な信念の度合いである。これに対して「可能性」が表すのは、「ある事象が起こる、または起こっている確率はどのくらいか」ということだ。「確信度」と「可能性」は、確率解釈における「主観確率」と「客観確率」に対応すると解釈する見方もある。しかしながら主観/客観という対概念を用いた理解はここではあまりうまくないと著者は考える。その理由の一つは、そもそも可能性を評価するにあたって、IPCCが専門家判断をその根拠の一つに挙げているという事実である。これは「可能性」が専門家の信念にかかわる要素をすくなくとも完全には廃していないことを示している。さらに、IPCC報告書を詳細に検討すると、確信度の主観性が強調されることはあっても、可能性について主観性あるいは客観性が明示的に議論されていないことがわかる。

むしろ「可能性」というスケールを特徴づけるのは、定量的な情報を基に評価されることを意図して定められているものだという点である。これから詳しく述べるが、「確信度」および「可能性」という2つの尺度は質的/量的という不確実性評価の側面を反映したものと理解すべきであろう*7。これは、どのような場面でこれら2つの尺度を使いわけるのか、という問題と関係する。

・適切な尺度で不確実性を表す:Precision level

ガイダンスは、評価報告書の中での不確実性の評価の方法を統一するため、一連の手続きを提示している。確実性の程度を統一の尺度で表すにしても、その評価にあたって専門家の判断がどのようにしてなされるのかという過程が統一されていなければ、その意味が食い違い、重大な齟齬につながりかねないからだ。

報告書執筆者が判断の基礎とすべき評価の対象と手続きは、ガイダンスによって示されている。その対象となるのは、対象の重要な知見の内容を支持する証拠のレベルと、その知見に関する見解の一致度のふたつである。

IPCCがいう「証拠」とは、「ある信念か主張が、真であるかあるいは妥当である度合いを示す情報」と定義される(Allwood et al. 2014)*8。具体的には、メカニズムの理解、理論、データ、モデル、専門家判断などを含み、これらの証拠を対象に、そのタイプ、量、質、整合性が評価される。証拠のレベルは「限定的」、「中程度」、「確実」の三段階で評価される。ガイダンスによれば、証拠は、整合する独立した質の高い証拠が複数あるときに最も確実である。見解の一致度は、特定の知見について文献あるいは専門家の見解がどれほど一致しているのかについてのレベルを判断したものである*9。見解の一致度については「低い」、「中程度」、「高い」の3段階で評価される。これら評価を表す用語をガイダンスではsummary term(要約語)と呼んでいる。

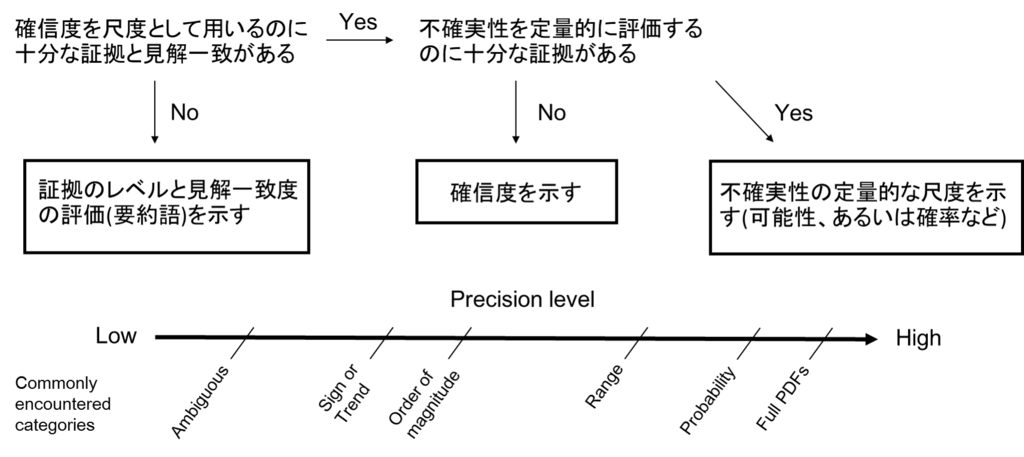

質的な尺度である確信度と定量的な不確実性の尺度の使い分けは、証拠と見解一致度についての評価をもとに決められる。ここでIPCCはprecision levelという考え方を重視している。precision levelとは、方法論に基づいて正確な数値的情報を与えることができる程度、ととらえて差し支えない。定量的な手法はprecision levelが高く、質的な手法は定量的な手法に比べてprecision levelが低い。IPCCの場合、precision levelは、「確信度」スケールよりも「可能性」スケールの方が高くなる。さらに確率分布関数(PDFs)は、可能性スケールよりもprecision levelが高い。

ガイダンスが示唆する重要かつ基本的な考え方は、〈よりprecision levelの高い尺度を用いるには、それによって不確実性を適切に評価するのに十分なほどに高い証拠のレベルと見解一致度を必要とする〉というものである。つまり、証拠のレベルと見解一致度が低いにもかかわらず、それに見合わないほどprecision levelの高い尺度を用いて不確実性を表現することは避けなければならない。同様の考え方は、いわゆるFalse precisionに対する警句としてよく知られている。ただし、IPCCにおいて、これはあくまで必要条件であるということに注意すべきだ。ガイダンスの示唆するもう一つの原則は〈コンテクストのなかでもっとも有効に重要な情報を伝えることができる方法を選択すべき〉である。これが意味するのは、たとえある知見に関する証拠や見解がより高いprecision levelを支持するものであったとしても、その文脈でもっとも伝達手段として有効な方法で不確実性を伝えるべきということだ。precision levelの高い手法がつねに最も適切であるとはかぎらない点に留意すべきなのである*10。

実際には、不確実性の表現として質的・量的な尺度のいずれを用いるかを決めるにあたって、まず証拠のレベルと見解一致度が評価され、それぞれのレベルが水準をクリアしている場合に、適切なprecision levelの尺度が用いられるという流れになる。

具体的に説明していこう。

ある知見の妥当性に関する不確実性を表す尺度である「確信度」は、証拠のレベルと見解一致度をもとにして執筆者による専門家判断により、「非常に高い」から「非常に低い」までの5段階で評価する。ガイダンスは、「確信度」スケールを用いるのは、証拠のレベルが「確実」かつ見解一致度が「高い」場合か、このふたつのうちどちらか一方が「確実」または「高い」場合であり、かつ適切な場合であると規定している。それ以外の場合、たとえば証拠のレベルが「限定的」かつ見解一致度が「低い」場合には、確信度スケールを用いることを避け、証拠のレベルと見解一致度の評価を示すことを求める。

図1は証拠のレベルおよび見解一致度の評価と、確信度の関係を表している。図1からわかるように、証拠のレベルと見解一致度の評価から、ある知見の確実性の程度は3x3の行列のいずれかにマッピングされる。行列に付された色のコントラストが確信度の度合いを示す。色彩のグラデーションは、この2つの評価と確信度の関係はフレキシブルなものと理解すべきことを意味しており、ガイダンスは、証拠のレベルと見解一致度の組み合わせがまったく同じ評価であっても、異なる確信度を割り当てることを許容している。ただし、おおむね2つの評価が高いほど確信度は高いという関係にある。

図1 IPCC第5次評価報告書における「確信度」スケール(文部科学省、経済産業省、気象庁、環境省 2014)

「可能性」は、「はっきり定義できる事象が起こった、あるいは将来起こることについての確率的評価」であり、ガイダンスのいう不確実性の定量的な尺度に相当する。不確実性の定量的な尺度は、証拠の性質(とくに証拠のタイプ)に基づいて使うべきかどうかが決められることになっていて(Mastrandrea et al. 2011)、ガイダンスによる基準では、可能性スケールは、関連する知見の妥当性についての確信度が「高い」、あるいは「非常に高い」場合に用いるべきだとされている。また、利用可能な情報に応じて、適切な場合には、確率分布関数(PDF)などのよりpreciseな方法で不確実性を定量的に表現するオプションが提示されている。

以上をまとめると、IPCC報告書の執筆者は、図2に示したプロセスにしたがって不確実性の程度を表現する適切な方法を決める。

・まず、執筆者はあるステートメントの意味する内容に関する証拠のレベルと、見解の一致度を評価する。それぞれ3つのレベルに分かれており、両方の評価は合わせて3x3の行列を構成する。以下の「確信度」スケールを用いることが適当でない場合には、要約語を用いて証拠のレベルと見解一致度の評価を示す。

・証拠のレベルと見解の一致度が確信度を尺度として用いることを正当化するのに十分であれば、執筆者は確信度スケールを用いて、そのステートメントの表す知見の妥当性の程度を表す。これらは質的に表現され、「低い確信度」、「高い確信度」、などのように表される。

・ステートメントの不確実性を確率的に、定量的に評価できるほど十分な証拠がある場合には、執筆者は不確実性の定量化された尺度を用いる。ここで、可能性スケールを用いる場合には、用意されたCalibrated languageにしたがって表現することが要請される。

図2 重要な知見の確実性の程度を評価する際のおもなプロセス

下にガイダンス中で示されている基準の典型的なカテゴリを示した。

例として、「可能性はゼロではない」という言い回しを、IPCCのガイダンスにしたがって考えてみることにしよう。たとえばこれが、「自分が年末ジャンボ宝くじの一等があたる確率はゼロではない」というような場合ならば、その確率を表す具体的な数値を求めることができる。つまり、この場合にはたとえば2000万分の1であるといったふうに確率の値を算出することができるだけの証拠と見解の一致度があるので、IPCCのガイダンスにしたがって、「自分の年末ジャンボ宝くじが一等に当たる可能性が極めて小さい」といえる。しかしながら、「可能性はゼロではない」というステートメントが、ある事象が起こる確率が1%より小さいことを正当に意味しているのではなく、0%ではない、つまり「「絶対に起こらない」とはいえない」ということを表明しているにすぎない場合にはどうだろうか。その場合、IPCCの枠組みに基づけば、十分な証拠や見解の一致が無い場合にはそもそも「可能性」スケールを用いるのは正当化されないということになる。以上の例は極端なケースだが、IPCCが「可能性」スケールを用いている場合に、その背景としてどのようなことが前提とされているのかという点に注意する必要があることがわかると思う。

・まとめ

最後に、表題の問いに答えを与えることにしよう。IPCCにおいて「可能性」スケールが用いられるのは、原則として、(a)証拠の程度と見解の一致度の評価に基づいて、その知見についての妥当性に関する確信度が低くない場合で、(b)かつ定量的な評価をするのに十分な証拠があると判断されたうえで、(c)なお定量的な尺度を用いることが情報を伝えるうえで有効であると判断された場合、ということになる。

すでに述べたように、IPCCが不確実性の取り扱い方およびその伝え方を標準化する枠組みを持っているのは、

(1)IPCCが作成する評価報告書が非常に大規模な科学アセスメントの成果であるゆえに、報告書内部の統一性を積極的に確保する必要性があるということ、そして

(2)気候変動問題という国際政治上の重要課題について意思決定上有用な情報を提供するというIPCCの役割によるものと考えられる。

IPCCの不確実性への対応がIPCCの置かれた非常に特殊な環境のうえに形作られたものであるとすれば、こうした仕組みをそのままほかの場面に導入することが必ずしも奏功するとは限らないことは明らかであろう。

なにより、IPCCの構築してきた不確実性に関する枠組みはその実践の中で絶えず批判を受け、改良がなされてきた。現在の枠組みにもこれまでに、さまざまな問題点が指摘されている*11。とまれ、ガイダンスの背景にある基本的な考え方は、科学的不確実性をどのように取り扱い、どのように伝えるのかという科学的助言上の普遍的な課題を考える上で有益な示唆を与えてくれるのではないかと著者は考える。すくなくとも、議論の優れた参照点になりうるだろう。本稿がこれに資すれば幸いである。

Reference

Adler, Carolina E., Hadorn, Gertrude Hirsch. 2014. The IPCC and treatment of uncertainties: topics and sources of dissensus. WIREs Climate Change 5: 663-676.

Allwood J.M., V. Bosetti, N.K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, and C. von Stechow. 2014. Glossary. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Budescu, D. V., Broomell, S., Por, H.-H. 2009. Improving communication of uncertainty in the reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Psychological Science 20 (3): 299-308.

IPCC. 2005. Guidance Notes for Lead Authors of the IPCC Fourth Assessment Report on Addressing Uncertainties. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva, Switzerland.

IPCC. 2013a. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

IPCC. 2013b. Annex III: Glossary [Planton, S. (ed.)]. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Mastrandrea, M.D., C.B. Field, T.F. Stocker, O. Edenhofer, K.L. Ebi, D.J. Frame, H. Held, E. Kriegler, K.J. Mach, P.R. Matschoss, G.-K. Plattner, G.W. Yohe, and F.W. Zwiers. 2010. Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Mastrandrea, Michael D. & Mach, Katharine J. 2011. Treatment of uncertainties in IPCC Assessment Reports: past approaches and considerations for the Fifth Assessment Report. Climatic Change 108: 659-673.

Morgan, M.G., Henrion, M. 1990. Uncertainty: A Guide to Dealing with Uncertainty in Quantitative Risk and Policy Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 348 pp.

Moss, RH., Schneider, SH. 2000. Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations to lead authors for more consistent assessment and reporting. In: Pachauri R, Taniguchi T, Tanaka K (eds) Guidance papers on the cross cutting issues of the Third Assessment Report of the IPCC. World Meteorological Organization, Geneva, pp. 33–51.

NOAA National Weather Service. Web page "Forecast Terms". http://www.weather.gov/bgm/forecast_terms 2017-1-27.

Schneider, Stephen H. 2009. Science as a Contact Sport: Inside the Battle to Save Earth’s Climate. Washington, DC: National Geographic.

Swart, Rob., Bernstein, Lenny., Ha-Duong, Minh., Petersen, Arthur. 2009. Agreeing to disagree: uncertainty management in assessing climate change, impacts and responses by the IPCC. Climatic Change 92: 1-29.

文部科学省, 経済産業省, 気象庁, 環境省. 2014. 第5次評価報告書における可能性と確信度の表現について.

*1:IPCCという組織そのものについては、拙記事〈メモ〉"Potential Study of the IPCC Process"について - read the atmosphere 参照。

*2:拙記事〈メモ〉IPCCの2つの不確実性メトリクス - read the atmosphere 参照。

*3:日本の気象庁は、降水確率について特に言語表現を定めていない。Cf. 気象庁「表現に関する用語」気象庁|予報用語 表現に関する用語

*4:最新の動向は、IPCCのウェブサイトから確認できる。www.ipcc.ch

*5:最初のガイダンスは2000年に発表され(Moss & Schneider 2000)、2005年(IPCC 2005)および2010年(Mastrandrea et al. 2010)に新しいガイダンスが発表されている。

*6:第5次報告書では、第1作業部会報告書は"The Physical Science Basis"、第2作業部会報告書は"Impacts, Adaptation, and Vulnerability"、第3作業部会報告書は"Mitigation of Climate Change"という副題がつけられている。

*7:過去の、第4次報告書に向けて作成されたガイダンス(IPCC 2005)においては、「確信度」は「可能性」とともに定量的な尺度と定められていた。AR5ではさまざまな検討の結果、「確信度」を質的な尺度、「可能性」を定量的な尺度とするという大きな変更がなされた。

*8:証拠、および見解の一致度についてGlossaryにて定義を与えているのは第3作業部会のみである。この特徴はAR4においても同様である。

*9:見解の一致度が表す意味についてはIPCCの文書上必ずしも明確とはいえない。まず、ガイダンスではdegree of agreementについてとくに説明は与えられていない。第3作業部会報告書のGlossaryはAgreementの項で、degree of agreementについて、"the level of concurrence in the literature on a particular finding as assessed by the authors"であると定義している。いっぽう、第2作業部会報告書のChapter 1 Box1-1"Communication of Uncertainty in the Working Group II Fifth Assessment"では、degree of agreementを" the consensus within the scientific community on a topic"を示すものであると説明している。さらに、Mastrandrea et al. (2011)は"The degree of agreement is a measure of the consensus across the scientific community on a given topic and not just across an author team. "と述べており、また"Agreement is not equivalent to consistency [of evidence]"([]内著者補足)としている。Mastrandrea et al. (2011)の理解は、WGⅡの説明にほとんど等しいといえるいっぽう、WGⅡとWGⅢにおける理解は必ずしも等価とはいえない。以上の検討から、degree of agreementが正確には「何のagreement」を意味しているのか、つまり「専門家集団のagreement = consensus within the scientific community」を指しているのか、「文献のagreement = concurrence in the literature」を指しているのかについては、文書上は明確に決定することができないということができる。

*10:この第2の原則は、ガイダンス作成において中心的な役割を担ったMastrandreaらが2011年に発表した論考(Mastrandrea et al. 2011)で明らかにされている。Mastrandrea et al. (2011)によれば、2005年に発表されたガイダンスでは、precision levelを「ヒエラルキー」として尺度を決定することを促していたが、AR5ガイダンスではこのヒエラルキーという考え方は退けられている。つまり、precision levelによって一意に尺度が決められるべきではなく、情報を伝えるうえでもっとも有効な方法を、その状況に応じて適宜決めるべきであるという考え方が示されている。

*11: e.g., Budescu et al. (2009).この論文の著者は言語確率表現に関する認知科学的研究の第一人者であり、本稿の主題である「可能性」スケールのCalibrated languageアプローチの有効性についての実証研究としては現在までにもっとも有力な批判である。そのほか、2010年以降の研究のレビューとして、Adler & Hadorn (2014)がある。