C.-G.ロスビーはなぜボリンに大気化学を勧めたのか(1)

1.はじめに: ロスビーとボリン

カール=グスタフ・ロスビー(Carl-Gustaf Rossby 1898-1957)はスウェーデン出身の気象学者である。彼はしばしば、20世紀最大の気象学者のひとりと称される。ロスビーの科学への功績はおもに気象力学と海洋学の分野でなされた。彼が学生として科学を学び始めたころ、スウェーデンでは、ヴィルヘルム・ビヤークネスを中心とするベルゲン学派と呼ばれるグループが当時の気象学を先導していた。若きロスビーはこのグループに加わり、ベルゲン学派のエッセンスを身につけたのち、アメリカへ渡った。アメリカの地で持ち前のリーダーシップを発揮し、MIT、シカゴ大学で革新的な研究結果を出すともに多くの優れた気象学者を育成した。ロスビーのリーダーシップは、生涯を通して彼を最も特徴づける性質の一つだ。1947年にスウェーデンに戻ったのち1957年に不幸にも突然に没するまでは祖国にて地球科学の勃興に力を注いだ。

バート・ボリン(Bert Bolin 1925–2007)もまた、スウェーデン出身の気象学者である。世間では気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の初代議長としての彼がもっとも知られているかもしれない。1950年代はじめにアメリカにわたり、シカゴ大学やプリンストン高等研究所でノイマン、チャーニーらが主導する数値予報(Numerical Weather Prediction;NWP)黎明期の研究にかかわり、帰国後ストックホルム大学で数値予報の研究を続け、博士号を取得した。その後は炭素循環や気候変動に関する研究で実績を積むとともに、オーガナイザーとしての優れた才能を生かしてさまざまな国際共同研究を主導した。

ボリンが最初にロスビーに会ったのは、ちょうどロスビーがアメリカからスウェーデンに戻ってきた1947年のことだったという。その後ボリンもロスビーと同じように一年ほどアメリカにわたって数値予報の研究に関わった後、スウェーデンに帰国しロスビーが主催するストックホルム大学の気象学部門 (Meteorological Institute, University of Stockholm; MISU)で1956年に博士号を得た。ボリンはロスビーがAdviserとして博士論文に関わった最後期の人物の一人であり*1、スウェーデンにおけるロスビーの右腕的な役回りを果たしていた人物でもあった。

2.ロスビーはなにを言ったか

以前ボリンの業績についての文献を読んでいた時、1956年に博士号を得たばかりのボリンが、AdviserだったC.G.ロスビーに大気化学研究への転向を勧められたという話を知った*2。ボリンがロスビーから博士号取得後の研究テーマについて助言を受けた話は、ボリン自身の回顧録のなかでも何度か出てくる。自身の研究人生の転機として印象深い出来事であったことがうかがわれる。ボリンの回想からロスビーの言った言葉を引用する。

"You should change gear now and try to determine the residence time for different elements in the atmosphere."

〔Bolin (1999) p.11から引用〕

また、別の機会にはロスビーの言葉を、このように回想している。

"Now you should turn your hand to something quite different. Why not study the residence times in the atmosphere of man-made pollutants?"

〔Taba (1988)から引用〕

ボリンはロスビーのこの助言を「大気化学(atmospheric chemistry)」の勧めだと捉えた。事実、物質の大気寿命の決定は彼らが専門としてきた気象学の伝統的なテーマとはいえない。ロスビーは気象力学の専門家であり、ボリンは数値予報に関する研究で博士論文を書いたのではなかったのか。

なぜロスビーはボリンに、気象学とは些か毛色の異なると思われる大気化学を勧めたのだろうか?1956年当時、大気化学はどのようなものだったのだろうか?ロスビーの意図は何で、その背景には何があったのだろうか?

この一連の記事でわたしは、上記の問いに自分なりの答えを探してみたい。(1)となっているのは、先に言うとひとつの記事では答えにまで至らないからだ。(1)では、ロスビーの発言の意図を考察するため、その背景(あるいは結果)となる、1950年代の「大気化学」研究についていくつかの文献を参考にしてまとめた。ロスビーの意図についての考察は(2)以降で行うことにしたい。

3.1950年代の「大気化学」:ひとつのケース

最初に、大気化学という学問名が指すものについて考えてみる。今日び、大気化学(Atmospheric Chemistry)とは、一般には化学的方法論をもちいた大気研究の総称であり、大気化学が目指すのは大気中の物質の組成、起源、形成、輸送、化学反応、沈着プロセスの理解と、地球システムを構成するほかのサブシステムと大気との相互作用の解明である*3。大気化学の標準的な教科書が扱うトピックは、反応熱力学、成層圏光化学、対流圏光化学、大気汚染、大気エアロゾル、雲科学、大気モデリング、気候変動など多岐にわたる。

上記の大気化学の説明は地球システム科学という考え方を前提とした、かなり現代的なものである*4。しかしこれが1956年当時ロスビーやボリンが念頭に置いていた「大気化学」と同じものであるとは考えにくい。

Mellörは"atmospheric chemistry"という語を最初に用いたのはドイツの気象学者Hans Cauerだとしている*5。しかしMellörによれば、1950年代以前のこの分野は、化学気象学 "chemical meteorology"と呼ばれ、凝結における化学物質の作用などについての雲微物理的な関心が主流だった。大気化学という学問領域がひとつのディシプリンとして成立するきっかけは1954年に開かれたある小さな国際会議だった、と複数の大気化学者は考えている*6。この小会議はその後、徐々に規模を拡大していき、1950年代後半における大気化学研究の国際的なフォーラムになった。そして、この会議の主催者の一人がほかならぬC.-G.ロスビーであった。そこで、1950年代の大気化学、とくにロスビーを中心とした北欧の「大気化学」についておおまかに把握するために、この一連の会議を見ていくことにしよう。

3.1 最初の「大気化学」会議

1954年5月、ストックホルム大学気象研究所で'An informal conference on Atmospheric Chemistry'が開催された。この会議のねらいは「大気化学の総観的・気候学的な研究」の推進であった*7。

化学物質の輸送や分配への大気循環の役割は以前から雲物理の研究者の研究対象だったが、農学や大気汚染、地球化学の研究者も関心を持ちはじめていた。1950年代はじめに、スウェーデンの降水の化学組成を地図上で示したチャートが示され、以来化学分布と総観気象学に関する研究が積み上げられはじめた。元素の地球物理的な循環(geophysical circulation)パターンから元素の地球化学的循環(geochemical cycle)の理解を深めようという機運があった。

この第1回会議の内容は、ロスビーの考えていたであろう「大気化学」のエッセンスを知る上で重要だと思われるので少し詳しく紹介する。

会議はゲストによる最近の研究に関する講演とそれについての議論という形で行われた。Elikssonによる会議のレポートを参考に、講演の発表者とテーマを以下に示した。

- K. Buch (フィンランド海洋学研究所) 大気海洋の二酸化炭素交換、CO2サイクル

- E. Barret (ストックホルム大学気象研究所 MISU) 大気の熱・放射バランス

- N. Jerlov (ヨーテボリ大学海洋学研究所) 炭素14法による海洋表層と深層中の炭素分布

- C. Junge (米国空軍ケンブリッジ研究所) 大気エアロゾルの化学組成

- H. Enger and E. Eriksson (スウェーデン王立農学カレッジ/ MISU) 観測ネットワークによる降水の化学組成分析

- E. Erikkson (MISU) 大気・海洋中の窒素化合物の地球化学循環

開会にあたって、ロスビーが「大気化学」について説明した。ロスビーによれば、「大気化学は地球化学の一分野であり、物質の輸送や分配における大気の役割の解明を目指すもの」*8である。これには当然従来の気象学が不可欠だが、化学物質が環境中にいかに分布しているかを実際に知る必要がある。それには化学モニタリングステーションのネットワークが不可欠だ。すでにスウェーデン国内には降水中の化学成分を調べるためのステーションが各地に存在した。ロスビーはこのネットワークを国内外で拡大させることを望んだ。会議の主要な議題の一つは化学モニタリングネットワークをいかに整備するかということについて、ヨーロッパ各国の意見を募り合意を得ることにあった。もうひとつは、大気中の二酸化炭素濃度を測定するステーションのネットワークをスカンジナビアで発足させることだった。

1日目の講演者はBuch、Barret、Jerlovだった。最初にフィンランドの海洋学者Buchが炭素循環、とくに二酸化炭素の大気-海洋交換について講演した。二酸化炭素は大気と海洋の間でつねに交換されているが、この交換速度の定量的な見積もりは難しい問題だった。さらにBuchはCallendarによって提出された仮説を取り上げた。これに関連して、Erikssonは大西洋上での炭素フラックスの実測定から交換速度を見積もる手法についてコメントした。Barretは、その当時はまだ論文としてパブリッシュされていなかったKaplanやPlassらの研究も参照しつつ、大気中の二酸化炭素の増加が地球の放射収支に与える影響の計算手法について講演した。Jerlovは、海洋表層と深層中での放射性炭素(carbon14)の分布と、これによる炭素の表層-深層交換速度の推定について報告した。

2日目はおもに降水の化学組成に関する研究が主題となった。Jungeは、米国各地で採取したエアロゾルの化学組成の研究について講演した。また、米国における降水観測ネットワークの計画について説明した。一方、スウェーデン国内では、すでに主に農学的な関心から、降水化学の観測網が作られていた。Egnerは、スウェーデンの観測ネットから得られたデータをもとに、降水の化学組成が緯度・経度で興味深い分布を示していることを報告した。Erikssonは、大気・海洋の窒素化合物の地球化学循環について講演した。窒素は窒素酸化物としてさまざまな経路で海洋に輸送され、過剰な窒素はアンモニアとして海洋から放出されている可能性を示唆した。

上記の講演テーマを見ると、大気化学と聞いてオゾン層破壊や光化学スモッグなどの反応化学研究を典型的に思い浮かべる人は、これが大気化学に関する国際会議であることを少々不思議に思うかもしれない*9。講演によって共有された知見は大きく二つのテーマにわけられるだろう。すなわち、大気降水・エアロゾル中の化学成分と地理的分布に関する研究と、二酸化炭素を中心とした炭素循環に関する研究である。規模が小さく、講演者も国内(スウェーデン)の研究者がほとんどであることから、第1回目から大気化学研究を網羅的に扱うことは意図していなかった(し、当時の段階では不可能だったのではないか)と思われるにせよ、同時期にはすでに各国で高層大気*10の光化学や対流圏大気汚染に関する研究成果が出つつあった。そのようななかで、ロスビーを中心とした北欧の研究者たちが志向した「大気化学」が、フィールド観測に依拠した地球化学的な色彩を濃くしていたことは注目に値する。実際、これから見ていくように、北欧を中心とした「大気化学」では、大気の関わる物質の地理的分布と炭素循環が中心的なテーマであり続けていた。

3.2 一連の「大気化学」会議:1954-1957

ロスビーの振興した「大気化学」の1950年代における全体像を掴むため、先述した会議以降の一連の「大気化学」会議を振り返る。

1954年にロスビーによって開かれた小さな会議は、その後、1950年代後半にかけて毎年5月下旬に開かれることになった。第2回が1955年に、第3回が1956年に、第4回が1957年に開かれた。第1回の'慣習'に則って、初日と2日目はストックホルム大学の気象研究所で、最終日はウプサラの王立農学カレッジで催された。

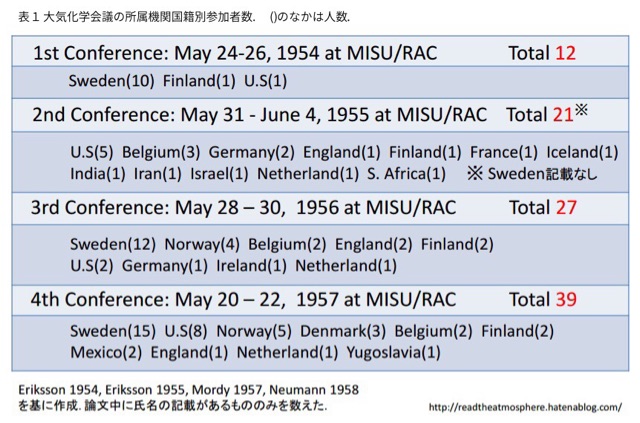

論文誌Tellusに掲載された会議のレポートを参考に、会議の参加者数を所属機関国籍別に表1としてまとめた*11。

表1からわかるように、会議での講演者の数は回のたびに増え、国際的なものになっている。

会議の最大の目的は、一貫して観測ステーション・ネットワークの改善と拡張・維持であった。1954年の会議の開会において、ロスビーは観測ネットワークの整備と拡張の必要性を訴えた。第2回の開会の際には、前回の会議の成果として化学観測ネットワークが北欧を中心とした欧州で展開されたことを挙げ、今後の構想として、欧州全域とJungeが米国で構築した広範囲ネットワークなどとを組み合わせることで、北アメリカから欧州までの、北半球の広い領域をカバーする化学観測ネットワークの実現を唱えた。並行して、二酸化炭素の測定ステーションが新たにスカンジナビア諸国でつくられ、'スカンジナビア・ネット'*12が構築された。また、第3回会議では翌年に控えた国際地球観測年(IGY; 1957-1958)における大気化学観測についても主要な議題となった。

取り上げられたトピックの変遷を見ていこう。

表2から、第1回会議の2本柱だった、大気・降水・エアロゾルの化学の地理的分布とその化学プロセスに関する研究と炭素循環に関する研究は、その後の会議でも中心的なテーマであり続けていることがわかる。また、第2回(1955年)以降、大気と土壌・河川・湖沼中の物質分布の関係性の研究が盛んになされ、窒素やホウ素、硫黄、ハロゲンなど多様な元素を対象に物質循環を主眼とした地球化学的な色合いが増している。炭素循環に関する研究も、大気中二酸化炭素濃度の測定や大気-海洋交換速度の推定を中心として、Dansgaardによるアイソトープを用いた古気候の推定やRevelleとSuessの研究に関する議論といった気候変動に関する研究とのかかわりも増している。雲凝結核としての海塩粒子の役割など伝統的な雲微物理に関する研究も依然として大きなウェイトを占めていた。

さらに、大気化学の応用研究という位置づけで、各国で関心が高まっていた大気環境の人為的変質と健康影響(工業プラントからの二酸化硫黄排出による降水の質変化、大気腐食の促進、スモッグ形成と人への被害、ロサンゼルスで発生したオゾンを伴う新しいタイプの大気汚染など)についての環境科学的な研究も取り上げられている。また、大気中の放射性物質*13の測定とモニタリングネットワークの構想が提唱されていたことも注目に値するだろう*14。

以上のように、北欧を中心とした「大気化学」は、空気・降水・エアロゾルの化学分析をもとにした物質の地理的分布とその化学プロセスの解明を主とした研究と、大気・海洋における炭素の挙動とその気候への影響の可能性を研究する炭素循環研究のふたつを主柱として、伝統的な大気化学的研究である雲凝結核やその作用を研究する雲微物理、大気衛生環境に関する環境研究をも含む、かなり広範な研究領域をカバーしていたといえるだろう。と同時に、ロスビーにおける「大気化学」が同時代の大気化学研究のすべてではなかったであろうこともまた、改めて指摘しておかなければならない*15。

3.3 データで見る「大気化学」研究の発展 1950-1959:Tellusを例として

ロスビーは1947年にスウェーデンに戻った後、ストックホルム大学気象研究所を事務局として、地球物理の専門誌Tellusを創刊している。科学史家Weartが指摘するように、Tellusはのちに、地球物理の枠を超えたインターディシプリナリな性格を持つ論文誌として、異なるディシプリンに属する研究者の会合の場になった*16。北欧を中心とした「大気化学」研究の成果の多くも、Tellus上で発表されている。しかし創刊後初期にTellus上で発表されたのはおもとして気象学分野の論文だった。そこで、1950年代の「大気化学」研究の発展について、ひとつの例としてTellus上に掲載された論文数を調べた*17。

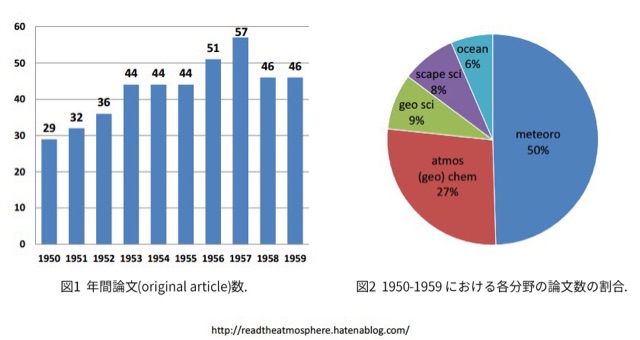

図1に示したように、Tellusに掲載されたoriginal articleの数は、1950年代(1950-1959)を通して徐々に増えている。1950年から1959年に掲載されたoriginal articleを集計、おおまかな分野別に分類し、全体に対する割合を示したのが図2である*18。図2によれば、約半分は『気象学』に関する論文である。『大気化学』に分類した論文は約27%であり、このふたつで全体の4分の3を占めている。のこりの4分の1は『地球科学』、『海洋学』、『宇宙科学』に関する論文であった。

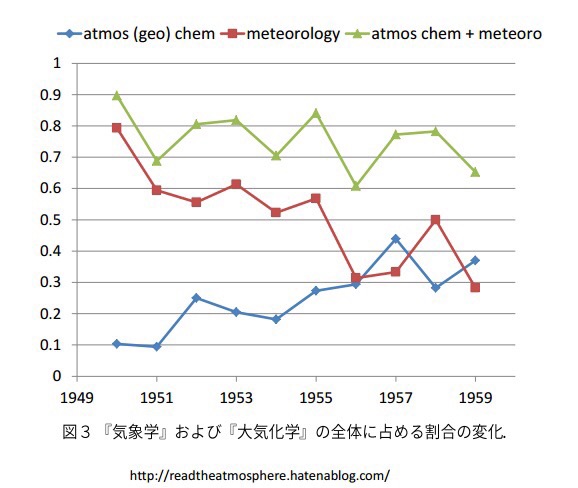

図3は年間掲載論文に占める『気象学』と『大気化学』の割合の年変遷を示したものである。創刊初年は『気象学』がほとんどだったが、徐々に全体に占める『気象学』の割合が減り、『大気化学』の割合が増えてきているようにみえる。『大気化学』の内訳では、降水化学・エアロゾル化学・雲微物理が50年代をとおして順調に増えており、50年代後半から地球化学と炭素循環の研究が増えた。

4.まとめ:地球化学としての「大気化学」

参考文献:

- Bolin, Bert (1959) Atmospheric Chemistry and Broad Geophysical Relationships. Proc Natl Acad Sci U S A. Dec 1959; 45(12): 1663-1672.

- Bolin, Bert (1999) Carl-Gustaf Rossby: The stockholm period 1947-1957. Tellus 51 A-B, 4-12

- Byers, H (1960) Carl-Gustaf arvid Rossby 1898-1957 A Biographical Memoir. National Academy of Science.

- Cowling, E.B. (1982) Acid precipitation in historical perspective. Environmental Science and Technology 16, 110A–123A

- Eriksson, Erik (1954) Report on an Informal Conference in Atmospheric Chemistry Held at the Meteorological Institute, University of Stockholm, May 24-26, 1954. Tellus 6: 302-307

- Eriksson, Erik (1955) Report on the second informal conference on atmospheric chemistry, held at the Meteorological Institute, University of Stockholm, May 31—June 4, 1955. Tellus Volume 7, Issue 3, 388-394

- Kowalok, Michael E. (1993) Research Lessons from Acid Rain, Ozone Depletion, and Global Warming. Environment Vol.35(6), 12-38

- Lewis, John M (1992) Carl-Gustaf Rossby: A study in Mentorship. Bulletin of the American Meteorological Society Vol.73(9), 1425-1438

- Mordy, W. A. (1957) Report on the Third Annual Conference on Atmospheric Chemistry, May 28–30, 1956. Tellus Volume 9, Issue 1, 127-134

- Möller, Detlev (2011) Atmospheric chemistry – Bridging the chemical air composition with the climate. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 115, No. 3, July–September 2011, pp. 123-145

- Neumann, Georg Hugo (1958) The Fourth Annual Conference in Atmospheric Chemistry May 20–22, 1957. Tellus Volume 10, Issue 1, 165–169

- Taba, Hessam (1988) The Bulletin Interviews: Professor B. Bolin. The WMO Bulletin, 37(4), 233

- Weart, Spencer (2013) Rise of interdisciplinary research on climate. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Volume 110, Issue SUPPL. 1, 3657-3664.

- 原 宏 (2007) 大気化学の誕生と成立. 化学史研究 34: 131-132.

*1:Lewis 1992 p.1436

*2:以下のメモも参照のこと。〈記事メモ〉Rodhe(1991)Bert Bolin and his Scientific Career - read the atmosphere

*3:地球システム、および気候システムという考え方とそこにおける大気化学の位置づけについては、Mellör 2011 の整理が有用である。Mellörの教科書; Detlev Mellör (2010) Chemistry of the Climate System. De Gruyter, 720 pp.

*4:大気圏、水圏、生物圏の科学をも取り込んだ地球システム科学という概念の出現と成熟については、当然のことながら、到底私の手におえるものではない。プロの科学史研究者による研究に期待したい。

*6:Cowling 1982 p.113A, Kowalok 1993 p.14, 原 2007 p.131; ただし大気化学史におけるこの会議の歴史的位置づけは批判的になされなければならないと思う。これはこの記事の意図するところを大きく超えてしまう。

*7:Eriksson 1954 p.302

*8:Eriksson 1954 p.303

*9:前者については、オゾン層破壊が現実の環境問題として研究の対象になるのは1960年代後半以降のことである。

*11:Eriksson 1954, Eriksson 1955, Mordy 1957, Neumann 1958

*12:スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド

*13:天然および核分裂由来の人工放射性物質も含む。前者は宇宙線により生成するベリリウム7、後者は核実験により放出されたセシウム134、137があげられている。

*14:大気化学と放射化学の関係は、化学史的に興味深いテーマだと思っている。

*15:ロスビーを中心とした北欧の「大気化学」と成層圏化学や対流圏光化学研究とのかかわりは今後私が知りたいテーマの一つである。

*16:Weart 2013 p.3660. また、Byers 1960 p.261 の記述も参考にした;ByersはTellusが大気化学者のフォーラムとしての役割を果たしたと記している。

*17:50年代の大気化学研究がこれ以外の論文誌上でも発表されているのは言うまでもない。あくまで簡易的な指標の一つと考えてほしい。

*18:分類方法は、まず論文にサブ分野を振り分け、いくつかのサブ分野を上位の分野に統合して最終的な分類とした。3.2で見たように、ロスビーの周囲の「大気化学」はかなり広範な領域をカバーしていることから、ここでは、サブ分野として降水化学、エアロゾル化学、地球化学、雲微物理、炭素循環を主題とした論文を『大気化学 /atmos (geo) chem』と分類した。『気象学 /meteoro』は気象学および気候学、古気候学のサブ分野を統合したもの、『地球科学 /geo sci』は地震学、地質学、地球磁場のサブ分野を統合したもの、『宇宙科学 /space sci』は太陽、宇宙線、隕石学のサブ分野を統合したものである。『海洋学 /ocean』は海洋のみを対象とした物理学・化学的研究を単一のサブ分野として、そのまま『海洋学』に分類した、

*19:Bolin 1959